m.ss333ss.com

平涼

貸款信息中介平臺 全國

哎,30歲一過,生活就跟坐過山車似的——工作穩定了,孩子大了,父母老了,買房換房的壓力卻像塊大石頭壓在心頭。

最近,黃老師收到很多粉絲私信,訴說著房貸申請的辛酸。

比如,一個35歲的程序員朋友,月薪過萬,征信上只有一兩次小逾期,但跑了好幾家銀行申請房貸,全被拒了。

以為是征信花了——結果說‘還款能力不行’

為什么?因為30+的我們,面對買房這件大事,往往忽略了銀行的細節,被拒絕了貸款申請

今天黃老師來聊聊銀行內部的真實邏輯,幫你避開這些坑。

很多人以為,房貸申請就是看征信——沒“連三累六”(連續三次逾期或累計六次逾期)就穩過關,征信查詢次數多也沒事。

但這只是30+群體的常見誤區。

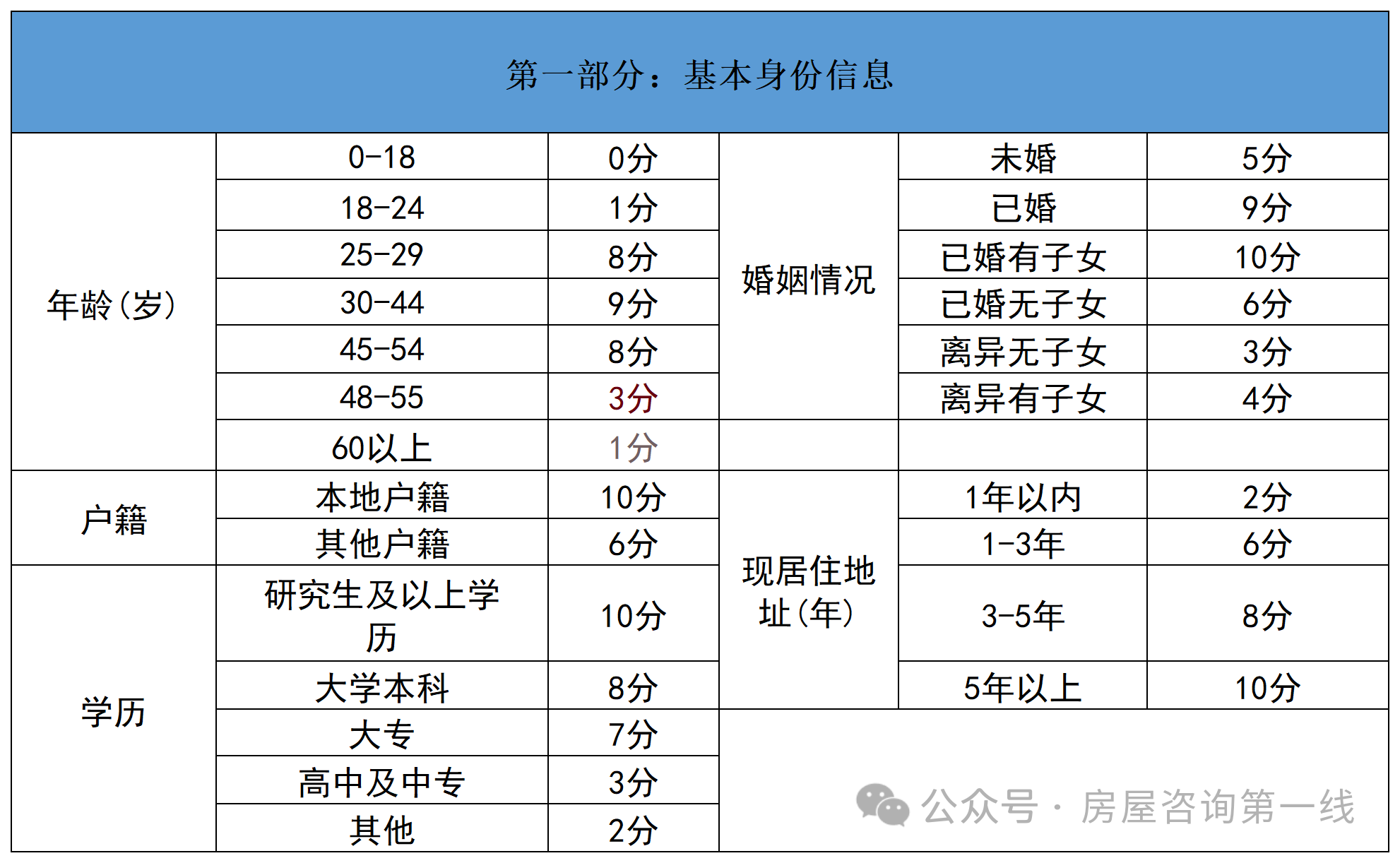

銀行審批的邏輯是優先級評分,征信花的影響其實有限。

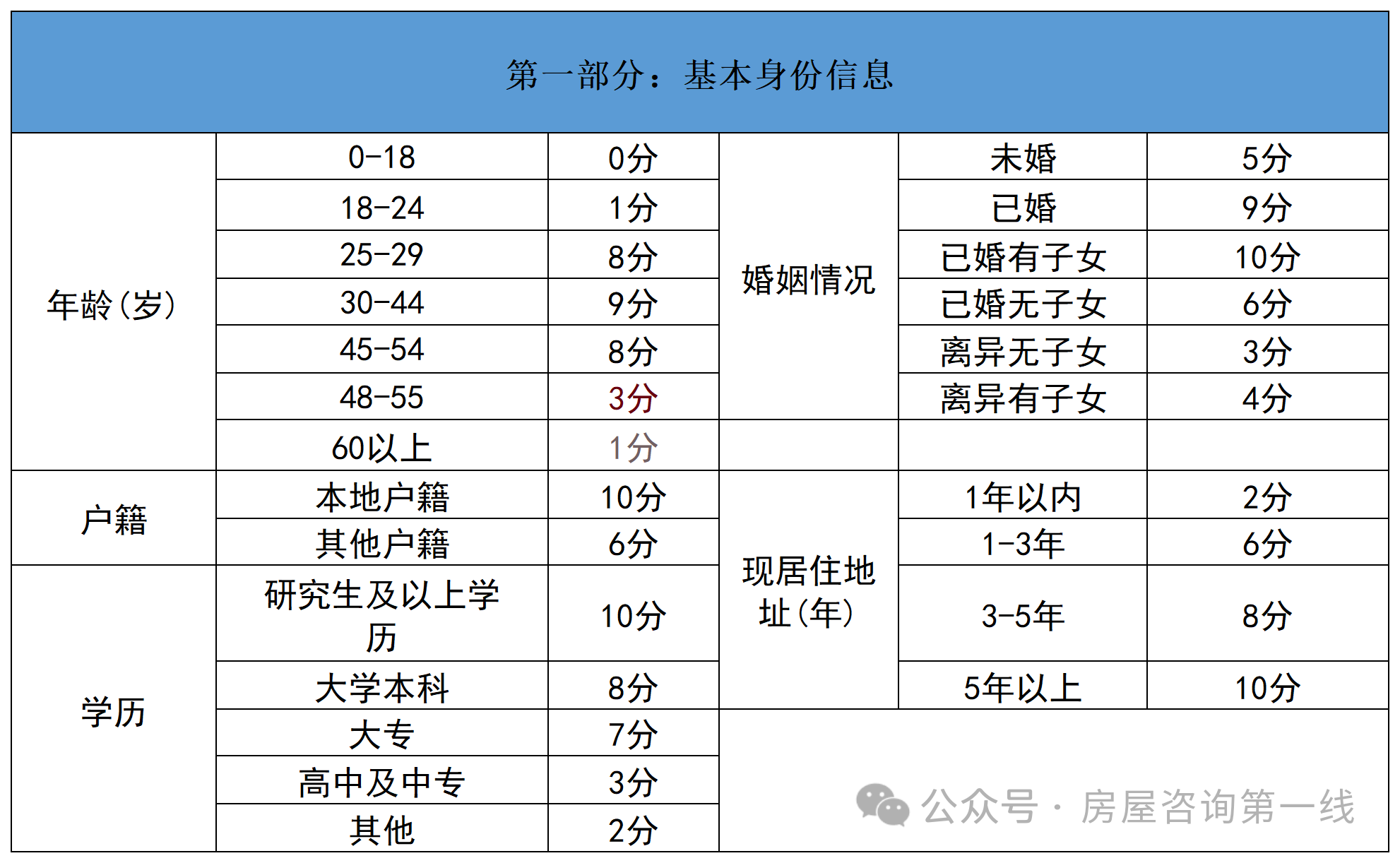

拿銀行內部的審批評分表來說(基于我采訪的多位信貸經理的分享),征信逾期記錄只占20%的權重,而收入穩定性、負債水平、房產風險等占80%。比如,2025年LPR5年期3.5%的低利率環境下,銀行更在意你能不能長期還款,而不是過去的小失誤。

30+群體常犯的誤區是:以為“征信查詢多不影響”,但其實每查一次都會留下記錄,短期內多次查詢會讓銀行懷疑你“資金鏈緊張”。

更重要的是,銀行的核心關注點是“還款能力+風險可控性”。

征信花了可以修復,但如果你的收入流水跳躍不定、房產有隱患,銀行會直接pass。

——你的月供占收入比例高不高?房產值不值錢?搞清楚這個邏輯,拒貸率能降一大半。

這部分是重頭戲,黃老師來詳細拆解銀行內部認定的3類“硬傷”。每個硬傷,我都按“表現場景→銀行真實考量→30+群體易踩原因→具體補救方法”的結構來聊,還會穿插真實案例。

35歲的自媒體人,流水里有時季度大筆收入,但其他月份幾乎為零;或者企業員工,月薪寫著2萬,但社保和個稅都是按最低基數交;再或者,你和愛人一起申請房貸,主貸人月供占家庭收入60%,銀行一看就皺眉。

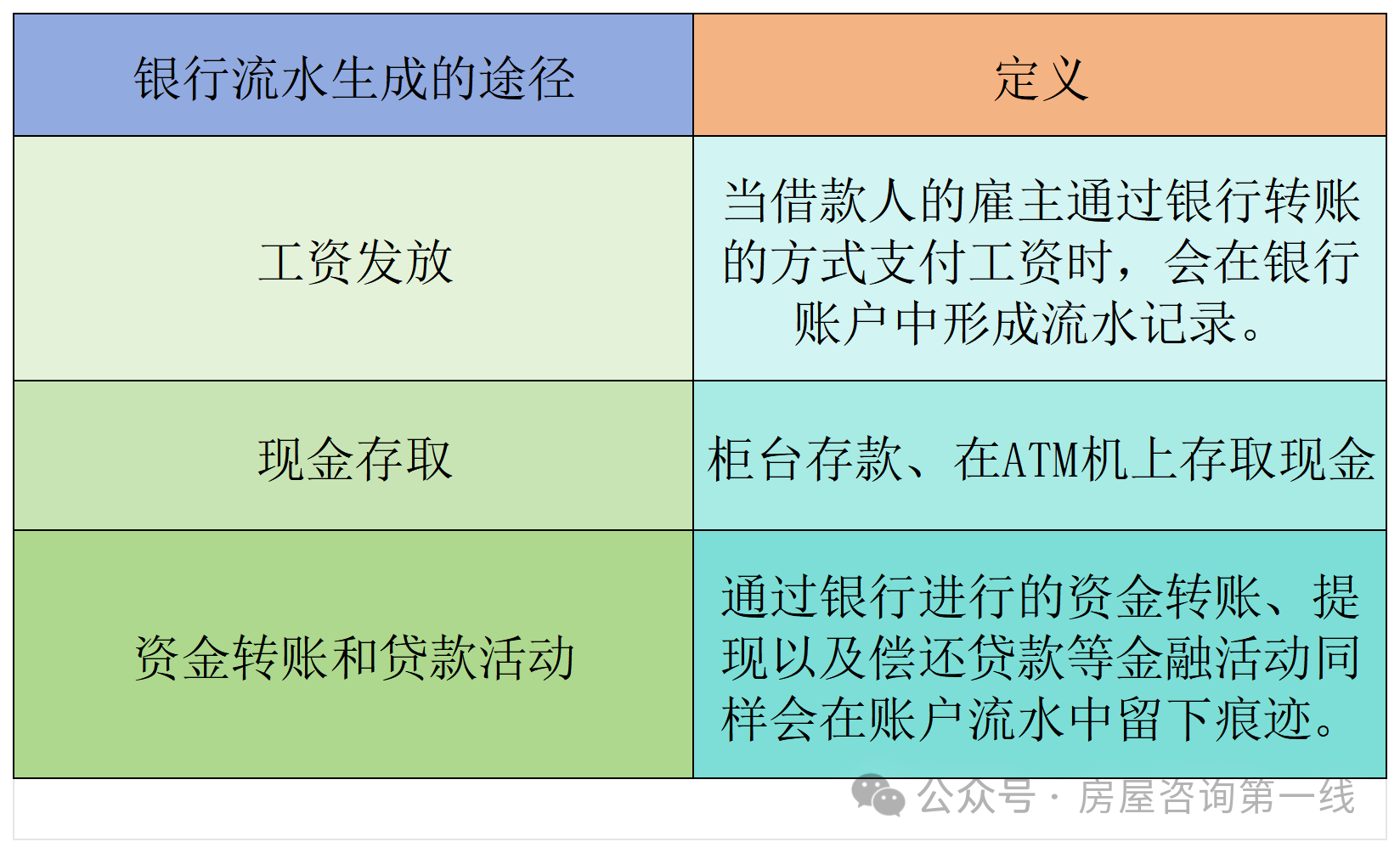

銀行真實考量 月供不得超過家庭可支配收入40%(部分城市如北上廣收緊到35%),銀行會重點核查收入的連續性和真實”。

他們會要求提供工資單、納稅證明、經營流水等資料,因為LPR利率雖低(5年期3.5%),但銀行怕你后面還不上款。

黃老師用通俗點話說,就是貸款銀行不是看你收入高不高,而是看它穩不穩、能不能覆蓋長期支出。

30+群體易踩原因: 30+的我們,生活復雜多樣。自由職業者習慣“收款即提現”,沒留經營成本憑證;企業員工為避稅,讓公司按最低基數交社保,結果實際收入和記錄不符;家庭方面,很多30+爸媽低估了開支,比如二胎教育、老人贍養,這些“隱形支出”讓還款能力雪上加霜。

具體補救方法(30+專屬):

自由職業者可以補充“經營流水”,比如提供近1年的支付寶或微信收款記錄,加上進貨發票或平臺結算單,證明收入可持續。

企業員工可以提前1-3個月讓公司補繳社保和個稅,或者提供年終獎證明,銀行認可“年度總收入”。

家庭規劃時,提前算賬:列出新增負債,如子女教育費(平均每年2萬),調整貸款額度或延長年限(比如從20年改到30年,月供降10%)。

銀行看重配偶聯合收入,所以如果主貸人收入不穩,趕緊讓配偶提供穩定證明。操作時,找銀行溝通,解釋清楚。

你40歲,想換房,挑了套老小區,房齡都25年以上;或者房產證上寫著夫妻共有,但申請時只你一人簽字;再或者,你看中了LOFT公寓,想當住宅貸,卻被銀行卡住了。

銀行真實考量: 多地銀行推行“房產動態評估”,意思是放款后每半年重新估值房子的價值。如果房齡過老(銀行紅線通常30年),或產權不清(有歷史抵押或查封),銀行擔心房產貶值,壞賬風險高,就寧愿不貸。

LPR利率低到3.5%,銀行更謹慎,寧可穩妥點。

舉例,房齡超25年的房產,銀行會打折評估價值,月供占比可能超標。

30+群體易踩原因: 30+的我們,換房需求急切——為孩子上學或通勤方便,常常選老小區或便宜公寓,卻忽略房齡限制。

產權知識薄弱,以為房產證在手就萬事大吉,沒查不動產歷史。

金融常識不足,常混淆貸款類型,比如把公寓當住宅貸(公寓首付50%,利率可能上浮20%)。

案例:38歲的劉姐,買了套產權40年的LOFT房,申請時銀行說“非住宅屬性”,年限短,拒了。她本以為“房型不影響”,結果白忙活。

具體補救方法(30+專屬): 房齡超標?可以嘗試組合貸,比如用公積金貸(利率更低)加商貸,部分城商行放寬到35年紅線。

戶型選擇上,優先70年產權住宅;如果非選公寓,確認能落戶和貸款年限,并準備額外證明。

30+朋友,補救時多咨詢中介或律師,銀行有時會給條件性批準,如加個擔保人。操作好這些,拒貸率能降到最低。

表現場景: 你36歲,征信上顯示半年內4筆網貸加1筆經營貸,銀行懷疑你在“以貸養貸”;或者你為朋友擔保了50萬貸款,對方逾期了,你也被連坐;

再或者,你的信用卡總額度30萬,已用28萬,使用率93%,銀行一看就覺得你現金流太緊。

銀行真實考量: 銀行重點監控小貸接入次數、擔保風險和信用卡使用率(紅線通常80%)。

因為LPR利率低,銀行貸款量大,但他們怕你負債太多,扛不住經濟波動。

銀行算的是“負債率”——如果你的總負債占收入比例高,就被判“過度杠桿”。比如,信用卡使用率超80%,銀行會認為你隨時可能爆雷。

30+群體易踩原因: 30+生活壓力大,應急需求多——孩子學費、老人手術費,用網貸填坑,卻沒及時結清;人情擔保常見,為親友背書時沒評估風險,結果自己被拖累;消費習慣差,習慣刷爆信用卡應對開支,卻不知銀行在監控。

之前黃老師有個客戶,39歲,為表哥擔保了30萬貸款,表哥逾期后,客戶的房貸申請全被拒。他以為“擔保不影響”,但銀行一看記錄,負債高,拒絕了他的貸款申請。

具體補救方法(30+專屬):

先結清小貸:在申請前3個月,結清所有網貸或消費貸,保留結清證明上傳征信。真實案例:40歲的李哥(就是上面的),被拒后他結清了擔保債務,并換到一家中小銀行,提供了資產證明,3個月后成功放款。

擔保止損:如果對方已逾期,趕緊聯系銀行解釋“非主觀責任”,并提供自己償債能力證明,如存款單或收入流水。降低負債:申請前1個月,把信用卡使用率降到50%以下,可以通過分期還款或提前還款實現。

30+朋友,家庭負債多時,調整貸款結構,比如用“接力貸”(父母和子女共同借款),分擔壓力。銀行有時會給“觀察期”,你結清債務后,再申請就容易多了。記住,補救不是一蹴而就,提前3-6個月規劃,成功率高。

第一步:查清拒貸真實原因(關鍵!):別聽中介亂說,要求銀行出具“貸款拒絕通知書”,上面會注明具體拒因,比如“收入不穩”或“房產風險高”。這步避免盲目重復申請,浪費時間。

第二步:針對性補材料:根據拒因補充證明。如果收入不穩定,提供兼職流水或配偶收入證;房齡超標,嘗試加擔保人或用組合貸;負債高,結清小貸并降低信用卡使用率。操作時,準備齊全資料,銀行審批時更順暢。

第三步:換銀行+換產品:大行標準嚴?試試中小銀行或城商行,審批更靈活。或者用“接力貸”,讓父母加入借款;部分銀行對“優質單位”如國企、教師、醫生放寬標準。2025年LPR低息期,別錯過,換個角度,機會就來了。

30+房貸被拒別慌!征信花只是表面問題,收入/房齡/負債這3類硬傷才是關鍵。

你在房貸申請中遇到過哪些“沒想到”的拒因?是收入流水問題,還是產權貓膩?歡迎評論區分享,

幫更多30+朋友避坑,一起交流經驗,提升我們公眾號的活躍度~(下期我將深度聊LPR利率變化,敬請期待!)